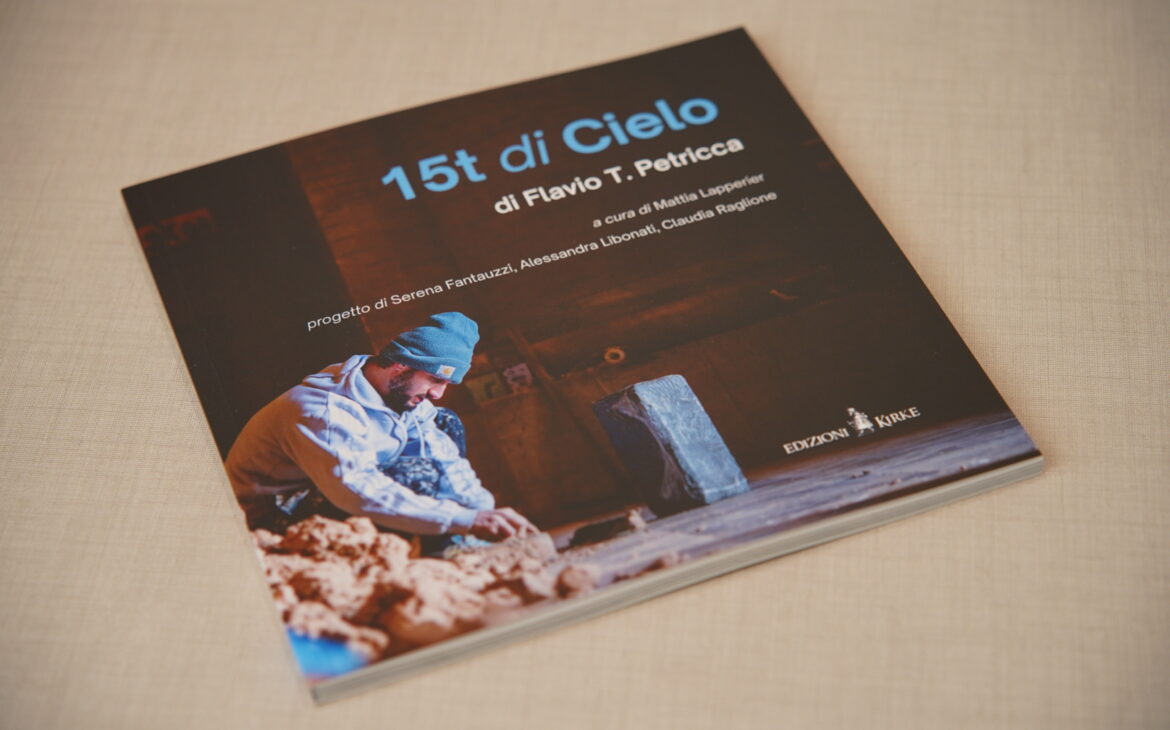

15 t di cielo

M. Lapperier (a cura di), 15 t di cielo, Kirke Edizioni, Avezzano, 2025.

15 t di cielo

Mattia Lapperier

Non è mai semplice commemorare una circostanza dolorosa. Il rischio – nelle migliori delle ipotesi – potrebbe consistere nel cadere nel luogo comune, nel banale. Occorre invece approcciarsi ad essa con grande rispetto, in punta di piedi, con piena consapevolezza e profonda sensibilità. Centodieci anni fa avveniva un evento sismico, tra i più devastanti che abbiano mai colpito il suolo italiano. Il terremoto di Avezzano, che devastò la regione storico-geografica della Marsica, causò la morte a 30.519 persone, passando così tristemente alla storia come uno dei terremoti più rilevanti mai registrati nel nostro Paese, per capacità distruttiva e per numero di vittime. Oggi non restano che testimonianze fotografiche e rare annotazioni di superstiti a documentare la drammaticità di quell’infausto movimento tellurico del 13 gennaio 1915 che – letteralmente – rase al suolo Avezzano, appena pochi mesi prima dell’entrata in guerra dell’Italia. Là dove prima una comunità in progressiva crescita demografica conduceva la propria esistenza inconsapevole del pericolo imminente, annidato nelle viscere della terra, nel giro di una manciata di secondi, quel che restò di essa fu un cumulo di macerie.

A partire da tale terrificante immagine di distruzione, prende le mosse l’installazione site-specific che Flavio Tiberio Petricca ha realizzato e collocato nella navata centrale della Cattedrale di San Bartolomeo Apostolo di Avezzano. Un ammasso informe di argilla, solo in parte dipinto ad ampie campiture di blu, è ciò che si offre allo sguardo dell’osservatore. Un’operazione apparentemente semplice, si direbbe, sebbene, a un livello più profondo, racchiuda in sé un articolato complesso di significati.

Il mucchio di terra è allo stesso tempo la causa del disastro, l’effetto catastrofico del crollo, nonché l’elemento che reca in sé la possibilità di ricostruire ciò che precedentemente è andato in frantumi. È metaforicamente una parete affrescata andata distrutta in quella terribile circostanza. È argilla dalla quale plasmare un nuovo inizio. È terra a cui rimangono impigliati frammenti di cielo, a cui appellarsi quando non restano alternative.

Il blu è il colore dell’infinitamente grande, di ciò che è senza confini, come il cielo e il mare, della spiritualità, dell’assoluto, del divino, del manto della Vergine. Come sostenuto da Michel Pastoureau, uno dei massimi esperti contemporanei in fatto di colore, il significato del colore è un costrutto culturale, che varia nei luoghi, nei tempi e nell’ambito delle diverse società. Il blu appunto, se nell’antichità non era stato granché preso in considerazione in qualità di tinta e presso i Romani era stato associato alla cultura barbarica, è solo a partire dal XII secolo che era stato oggetto di una lenta ma progressiva ascesa, venendo ad essere impiegato sempre di più, nell’abbigliamento e nella ritrattistica ufficiale, sia in ambito ecclesiastico che nobiliare, sino a identificare compiutamente l’aristocrazia, nel corso del Rinascimento. Lo sviluppo delle tecniche di estrazione del colore, inizialmente limitate alla riduzione in polvere finissima di pietre (lapislazzuli e azzurrite) e l’individuazione di pigmenti più resistenti e intensi (l’indaco e il guado, cui si aggiungeranno poi quelli chimici), avevano portato poi il blu, complice anche l’interpretazione che di esso diede il Romanticismo, a diventare “il” colore dell’epoca moderna.

Petricca pone sempre grande attenzione alla scelta delle varie nouances con cui è solito confrontarsi. Nell’ambito del blu, ad esempio, particolarmente presente negli ultimi lavori, ora si intravedono echi giotteschi della Cappella degli Scrovegni, ora, nella sua versione schiarita, si percepiscono rimandi a Piero della Francesca o, più in generale, al Quattrocento toscano. Se associato al rosa pastello vi si scorge invece Pontormo; nella sua variante oltremare si avverte quello stesso colore utilizzato da Bronzino negli sfondi delle sue celebri allegorie o nei ritratti dei signori di Firenze. Se poi vira in direzione del ceruleo o del verde acqua si possono persino individuare vaghe allusioni al Settecento veneziano. L’evento espositivo prosegue infatti oltre la cattedrale, con una rassegna di recenti opere direttamente collegate all’installazione, sia per la scelta della materia prima che per la cromia di fondo. In tale contesto quest’ultima è arricchita da una sinfonia di variazioni e contrappunti visivi, volti a offrire ulteriori spunti di riflessione, capaci di innescare nel visitatore un cortocircuito visivo ed esperienziale.

Per l’artista, che da anni ha posto al centro della propria ricerca il colore, inteso nelle sue implicazioni più pure e cioè svincolato da un correlativo oggettivo, l’impiego del colore, appunto, non è mai neutrale. In passato ha esplorato il rosso, proposto da Petricca in un’accezione di vulcanica intensità. Il bianco invece erompeva dalle sue composizioni, ora lieve come una nuvola, ora soffice come neve, ora duttile e plastico come stucco. Il rosa appiccicoso di una Big Babol giocava con la cornice di un piccolo dipinto, mettendone in discussione la credibilità. Il nero sgorgava come pece dalle cornici o sporcava figurazioni sottostanti, creandone di nuove, tragiche, luttuose, impenetrabili. L’oro, utilizzato in un ulteriore ciclo di lavori, a tratti magmatico, talvolta steso à plat, rimandava di per sé a un’opulenta temperie barocca, a cui l’artista fa peraltro spesso riferimento, anche perché suggestionato, sin dall’infanzia, dai dipinti appartenuti all’aristocratica nonna paterna, allieva di De Chirico.

Petricca rievoca l’arte del passato; se ne appropria fagocitandola. In alcuni casi interviene direttamente su figurazioni pittoriche preesistenti, stravolgendole. In altri, ricorre ad ampollose cornici barocche, da cui lascia sgorgare indisturbata la materia pittorica. In altri ancora, cita dichiaratamente antichi maestri o talvolta vi allude persino in modo inconscio e istintivo. Il rapporto intrattenuto con il colore è da sempre privilegiato e totalizzante. Nel suo lavoro il colore è materia. Modellato dalle mani dell’artista, esso assume connotati plastici, oltreché visivi, e si concede non solo alla vista ma anche al tatto dell’osservatore, poiché il colore della materia, al pari della sua consistenza, concorre imprescindibilmente a definirne l’essenza. Dunque una sinestesia di fondo anima e guida la ricerca di Petricca, indotto sin dai propri esordi ad approfondire tale inscindibile legame, anche attraverso la scelta dei materiali di partenza.

L’argilla, ormai assunta a medium d’elezione da parte dell’artista – che negli anni ha sperimentato materiali di natura edile e industriale come le fibre sintetiche di poliestere, il poliuretano, le resine, gli smalti e il silicone – gli dà modo, meglio di qualsiasi altra sostanza, di agire liberamente su di un volume. In qualità di laico demiurgo, è come se permettesse alla materia – una volta attivata attraverso il soffio della creazione – di esprimere pienamente se stessa e le proprie potenzialità. Dall’informe alla forma e viceversa in un loop senza fine, che conferisce alle opere di Petricca un recondito senso di mutevolezza, specchio del suo stesso mondo interiore. L’arte del passato, i suoi ricordi, le emozioni più vivide, come archetipi di un inconscio collettivo di junghiana memoria, a tratti si celano, a tratti riemergono dalle pieghe dell’argilla. La fluida gestualità dell’artista coopera con le qualità plastiche del materiale, ammettendo nel processo di creazione un irrinunciabile elemento di casualità, di per sé capace di conferire unicità e dinamismo a ogni composizione.

Il risultato finale non è mai una figurazione nel senso più comune del termine, è piuttosto un consapevole fissaggio nel tempo e nello spazio di uno stato transitorio. È il raggiunto equilibrio, dopo ripetuti passaggi di materia-colore, di un amalgama caotico che, travalicando i confini imposti dal supporto, esprime variopinti tumulti interiori. L’esperienza estetica va di pari passo con l’esperienza sensoriale poiché, come più volte rimarcato, i sensi sono direttamente coinvolti nella creazione dell’opera. Di conseguenza, questi vengono attivati e sollecitati anche da parte del fruitore dell’opera stessa, che, messo a nudo, è posto di fronte a quella parte sensuale, inconscia e irrazionale che si annida nel profondo della coscienza; “quell’impulso misterioso e oscuro” di cui parlava Schopenhauer, considerato dallo stesso la vera causa del comportamento umano.

L’arte di Petricca permette il libero accesso a tale primigenia zona d’ombra. Tornando all’installazione, la vista delle rovine pertanto, non solo ci fa intuire l’esistenza del tempo trascorso, come già teorizzato da Marc Augé; ci concede di andare più a fondo, immedesimandoci nella tragedia di coloro che hanno assistito o sono divenute vittime del terremoto. I frammenti di cielo permangono a testimoniare una speranza nella catastrofe; uno spiraglio di blu tra i calcinacci.